关于房企多元化发展现状、趋势及应对

本报告是基于当前形势下,对房企多元化进行深入研究及探讨而形成,课题组由易居研究院中国房地产案例研究中心及咨询中心共同组成,并汇总了内外部专家观点。

在“房住不炒”的主基调下,疫情加速了房地产行业的洗牌。当前形势下,房企多元化又到了一个十字路口,如何应对与破局,是摆在中国房地产企业面前的一道难题。故从房地产企业视角,深入研究当前房企多元业务现状,研判多元化业务趋势,探讨房企在当前形势下的战略选择及应对,对于促进房地产业的健康发展具有重要的现实意义,有利于为经济下行减轻压力,为经济复苏提供助力。

▍房企多元化业务的内涵及背景

(一)房企多元化的内涵

多元化发展,就是企业或者在主营业务的产业链上尽量增大产品大类和品种,或者是跨行业生产经营多种多样的产品或业务,扩大企业的生产经营范围和市场范围,充分发挥企业特长,充分利用企业的各种资源,提高经营效益,保证企业的长期生存与发展。多元化发展是企业发展到一定阶段为了寻求长期发展而采取的一种经营战略。对房地产企业而言,多元化业务是在行业增量规模见顶的背景下,众多房企寻求角色转变,增加房地产增量开发主业之外的多元业务,打造第二增长点,以求实现业绩增长和企业转型发展。

(二)房企多元化的背景

随着中国经济结构的不断调整与优化,当前房地产行业定位由原来的“助推器”转为“稳定器”。特别是受疫情影响,楼市正构建U形走势,但有陷入W形走势的风险。市场正在探底筑底,并在此基础上结构分化,某些城市在筑底反弹,而某些城市还将进一步探底。房地产市场未来虽仍有增长空间,但商品房年成交规模见顶已成不争的事实。在当前行业规模触及天花板后,资源也将越来越集中在规模房企之间,中小房企市场发展空间受限。2019年销售排行榜TOP50房企权益销售金额在百强企业内的集中度达到43%,几乎占据行业一半。小房企的生存空间不容乐观。截至2020年6月5日,今年房地产企业的破产数量已达208家,超过2018年上半年的177家破产数量,与2019年同期相对持平。

在传统住宅增量市场天花板、企业集中度上升、企业拿地难投资门槛高、疫情带来市场走势不确定性风险等背景下,多元化发展成为了房企应对洗牌趋势的一种选择,其背后都是谋求业务多元化的战略转型。多元化对房企而言,机遇与挑战并存。从机遇来看,多元化或能培育房企的新增长极,而挑战在于多元化考验的不单是房企的产品规划、项目营销和资本运作能力,更重要的是其在新进入领域的持续运营能力。

▍房企多元化业务的发展现状

(一)在营收占比方面,六成房企多元化营收占比上升。

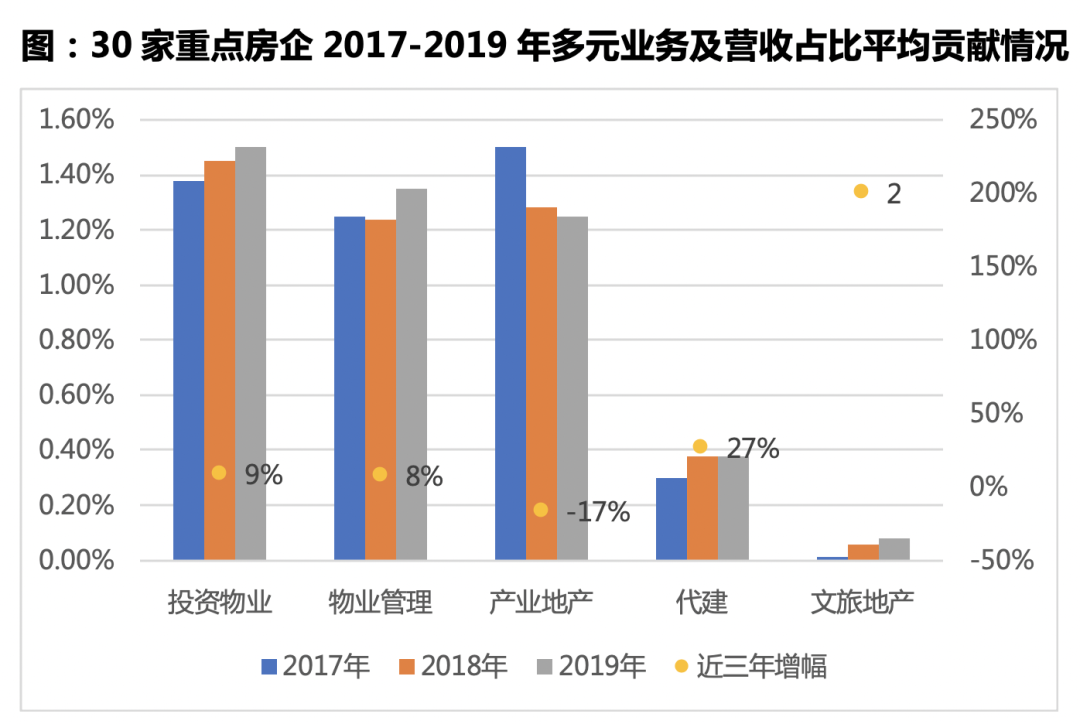

从整体营业收入来看,30家重点房企的多元业务营收占比微升。30家重点房企多元化业务营业收入的平均占比由2017年的11.94%微升至2019年12.06%。

从各个房企来看,30家重点房企中有六成企业的多元化营收占比相较于2017 年出现上升。在增速上,远洋集团、招商蛇口、雅居乐、佳兆业、华润置地等上升最为明显。雅居乐于2015年起开始“以地产为主,多元业务并行”的“1+N”发展战略模式,华润置地2018年宣布加速多元化业务发展,致力于销售物业+投资物业+X业务的“2+X战略”。在规模上,绿地控股、华夏幸福、中南置地的多元化业务营收贡献占比始终维持在较高水平。绿地控股于2018年宣布加快多元化发展,重组成立大基建、商贸、酒店旅游三大产业集团。而中梁控股、正荣地产、美的置业、融信中国、碧桂园及中国恒大多元化业务营收在整体业务中占比较小,并且2017至2019年间基本保持不变,维持在相对稳定的水平。

(二)在业务结构方面,多元开花转向重点聚焦,物业管理、投资物业参与度最高。

从具体业务内容来看,作为房企地产开发的延伸,物业管理具备稳定收益,资本化成功率高,增速较快,物业管理和社区服务成为新追捧热点。物业管理及投资物业参与度最高,在营收端有拆分的房企数量最多,新城、碧桂园、绿城、融信、中海等已分拆。近年政府代建增速较快,同时绿城管理的上市也让房企更加关注这一业务的布局和发展。产业和文旅地产开发周期长,经营压力也较大,实现可拆分营收的企业数量也较少。但文旅地产业务占比上升最快,主要是因为2018年融创的入局带动营收贡献率快速上涨。

(三)在战略定位方面,布局态势不再激进,五成房企多元业务平稳发展。

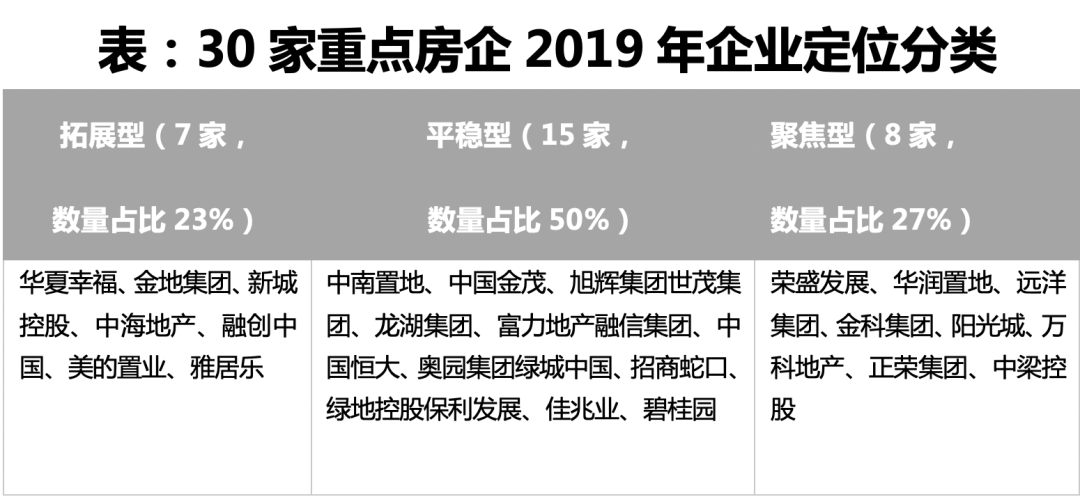

根据企业的年报披露战略定位以及各项多元化业务的经营计划,我们将30家重点企业分成了拓展型、平稳型和聚焦型。从多元化的战略定位来看,投入热情整体减退,平稳型房企占比最高,达50%;仍有23%的企业提出要继续拓展多元化业务广度;而明确提出要收缩多元化业务,聚焦主业不再拓展新业务的房企占比为23%。主流企业实际依然在继续培育多元业务,但在布局态势上不再激进,维持多元业务平稳发展是主流。

其中,拓展型房企的热点方向有养老、文旅。金地集团计划对医疗养老、文化旅游等业务进行实践。新城控股在2019年年报中披露将在商业、产业和养老等细分领域寻求机会,5月8日,新城控股斥资5000万元成立养老服务有限公司。2019年融创新成立医疗康养集团。

平稳型房企一是保持对物管、投资物业这类模式成熟业务的投入,二是持续深耕少数适合自己的特色产业。过半的维持型房企多元化方向化数量均在3个以上。

还有一部分聚焦型房企,面对竞争加剧的市场环境,选择了调整新业务结构,在聚焦主业的同时稳中求进。2019年以来,长租公寓以及教育布局的热度下降比较明显,而做大做强当下的热点业务例如物业管理意愿比较强烈。如远洋地产在2019年剥离了长租业务,华润则弱化了其教育、文化产业内容,荣盛在2019年年报中不再提及其之前尝试的互联网板块业务,金科集团在年报中弱化了曾有小规模投入的园林业务。中梁提出稳中求进,万科明确地提出了要“收敛聚焦、巩固提升基本盘”,正荣提出了关注主业提质增效的“新三年战略”。

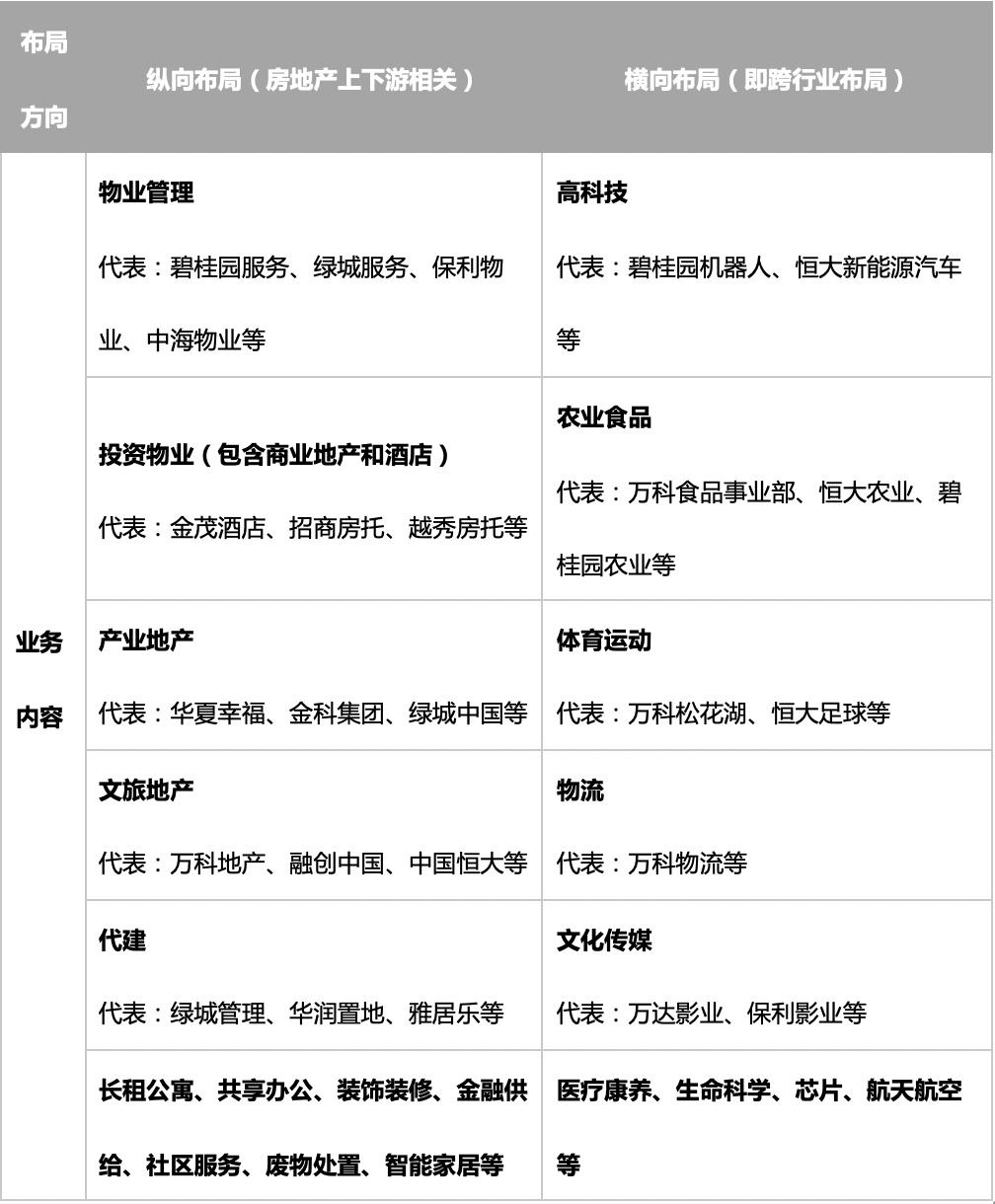

▍房企多元化业务的分类研判

多元化业务从方向上可以分为纵向布局(即房地产上下游相关)和横向布局(即跨行业布局)两个方向,从业务内容上可以进一步划分为10项业务。产业链衍生,指由房地产开发上下游产业链衍生出的、与房地产主业相关的多元化业务。跨行业布局,是多元化的另一大方向,是发展与房地产开发主业关联较小的业务内容。比如教育、医疗,都与社区居民的生命周期和刚性需求密切相关,也具有足够大的市场空间,如果能够做出品牌,将具有极大的客户粘性,是值得长期投资的。

根据对30家重点房企的跟踪,其多元化业务模式主要涉及产业链衍生模式。我们重点讨论产业链衍生模式下的五项业务内容。

(一)物业管理成年度热点,持续拆分上市,但盈利空间受限。

近十年来,物业行业随中国房地产行业的黄金发展,服务面积年年攀升,2019年达到301亿平方米,营收规模迈上万亿元台阶。物业管理成为年度热点,持续拆分上市热潮,2019年有11家物业企业IPO,2020年以来已有6家物管公司递交了IPO招股书。物业成为撬动开发业绩快速增长、协同提增主业市值的新概念。30家典型房企中相关联的上市物管公司营业收入同比增速几乎均保持在30%上,碧桂园服务更是达到了106%。并且,拆分上市的物业公司受资本市场的认可程度高,市值远超其相应地产公司市值,如绿城服务、雅生活服务。

另一方面,物业管理高度依赖相应地产母公司,盈利能力局限。如上市时间较长、股价表现较好的绿城服务毛利率水平在从14%上升到18%之后不再增长,中海物业也类似,彩生活面临利润率持续下滑。

(二)投资物业参与度较高,拆分上市可期,而价值最终要看运营。

投资物业资产过千亿的样本房企共有四家,分别是中国恒大、华润置地、中海地产和龙湖集团。投资物业房企参与度较高,但实际上拆分上市的典型案例较少,投资物业拆分上市可分为三种:商业信托上市、房地产投资信托基金(REITs)上市、IPO上市。由于国内REITs刚刚试点起步,因此此类上市多出现在香港市场。从上市途径来说,主要通过商业信托或REITs上市;就业态而言,主要为商场和酒店。

投资物业运作的代表案例有越秀地产-越秀房托、新城地产-商业地产,以越秀地产-越秀房托为例,分拆上市后,越秀地产的财务状况出现明显改善。越秀房托使得越秀地产形成了“开发-运营-金融”机制。后续资本运作助力房托物业估值及市值双升。

而金茂酒店分拆释放物业价值,后续运营不尽人意。2014年,金茂通过分拆酒店物业上市,释放酒店价值,营收占比10%的酒店业务估值却占中国金茂总市值比重46%。同时拓宽母公司融资渠道,获得约30.52亿港元的融资净额。但由于酒店行业激烈竞争,平均房价持续下滑,母子公司间联系仅停留在上市之初,未有后续资产注入。

(三)产业地产入局门槛高,产业导入规模和招商运营能力是关键。

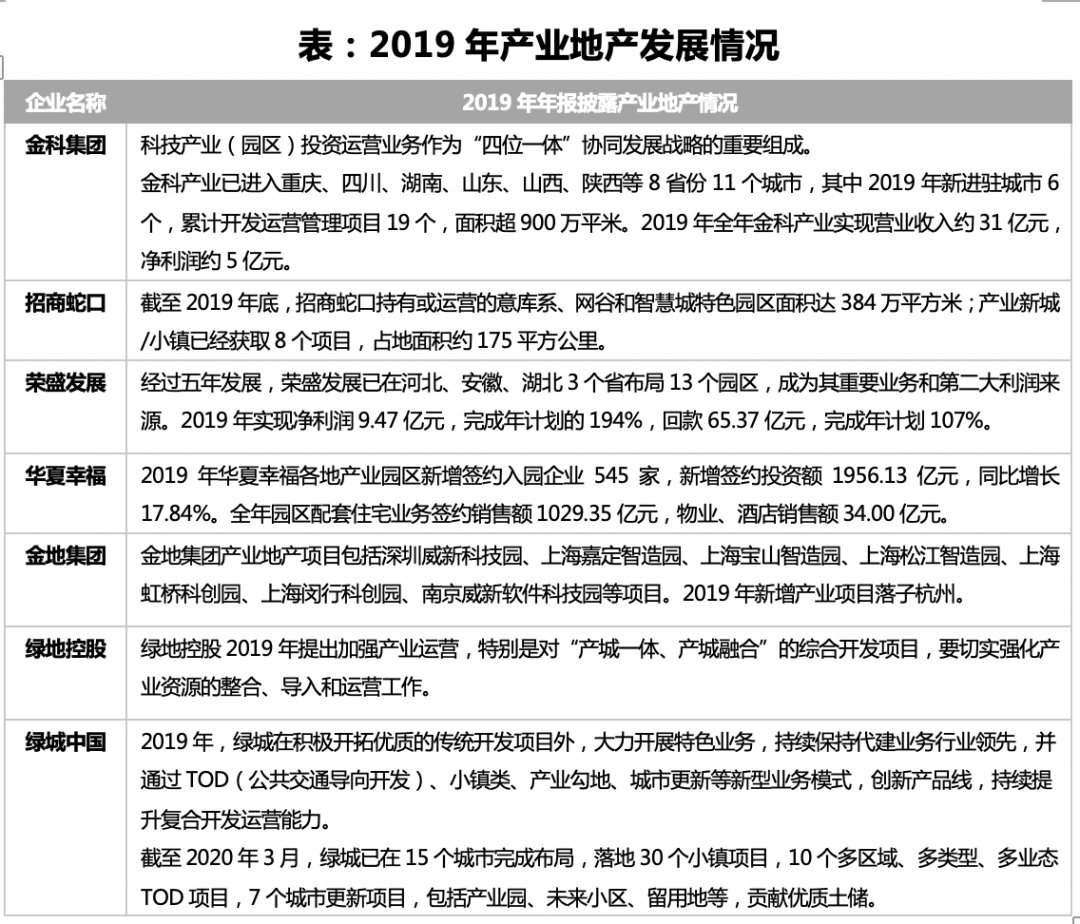

产业地产项目对企业和政府而言可以实现双赢。企业可以以优势价格获取土地;地方政府可以通过较强规划和运营能力的房企实现产业和人口资源导入。要求的企业资质相对较高,且看中的是未来价值,开发风险较大,因此相较物业管理等轻资产业务来说,涉足的企业数量较少。在监测的30家房企中,有7家在年报中明确提及产业地产发展。

以产业导入为核心,华夏幸福利润率领先行业平均水平,受益于其产业新城的独特拿地模式,近三年华夏幸福的毛利率水平均保持在40%以上,净利率维持在14%上下。2019年产业新城新增签约投资额1956.13亿元,同比增长17.84%。

(四)文旅度假考验大盘开发和投资能力,更考验运营水平。

目前国内房企的文旅项目包括“文化、旅游和地产”三种元素,涵盖主题乐园、游乐场、商业、旅游资源以及可租售物业的多业态产品。目前30家监测企业中在2019年报内明确披露发展文旅业务的企业达到了7家,其中金科、融创、荣盛等房企均设立了文旅集团。

参考迪士尼模式,我国主题文旅的IP周边衍生产品缺失,造成盈利模式单一,文旅项目难以复制和可持续发展。

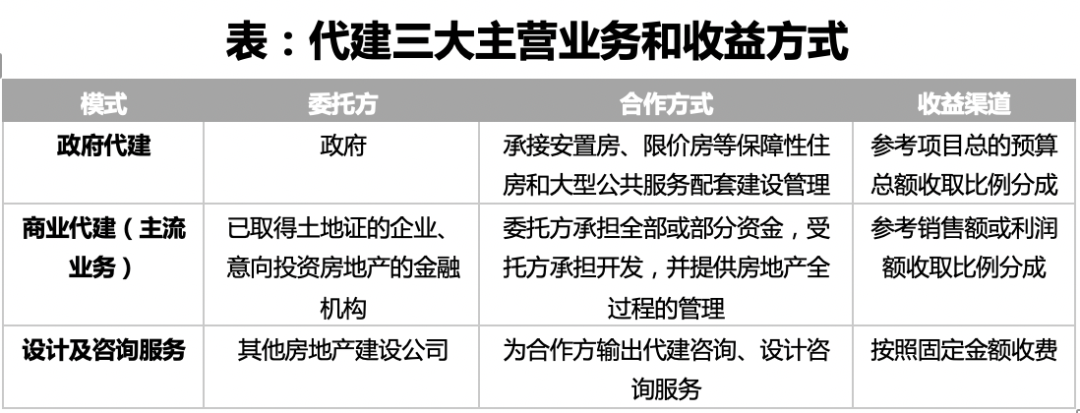

(五)代建具有高利润率,同时对标准化体系要求极高。

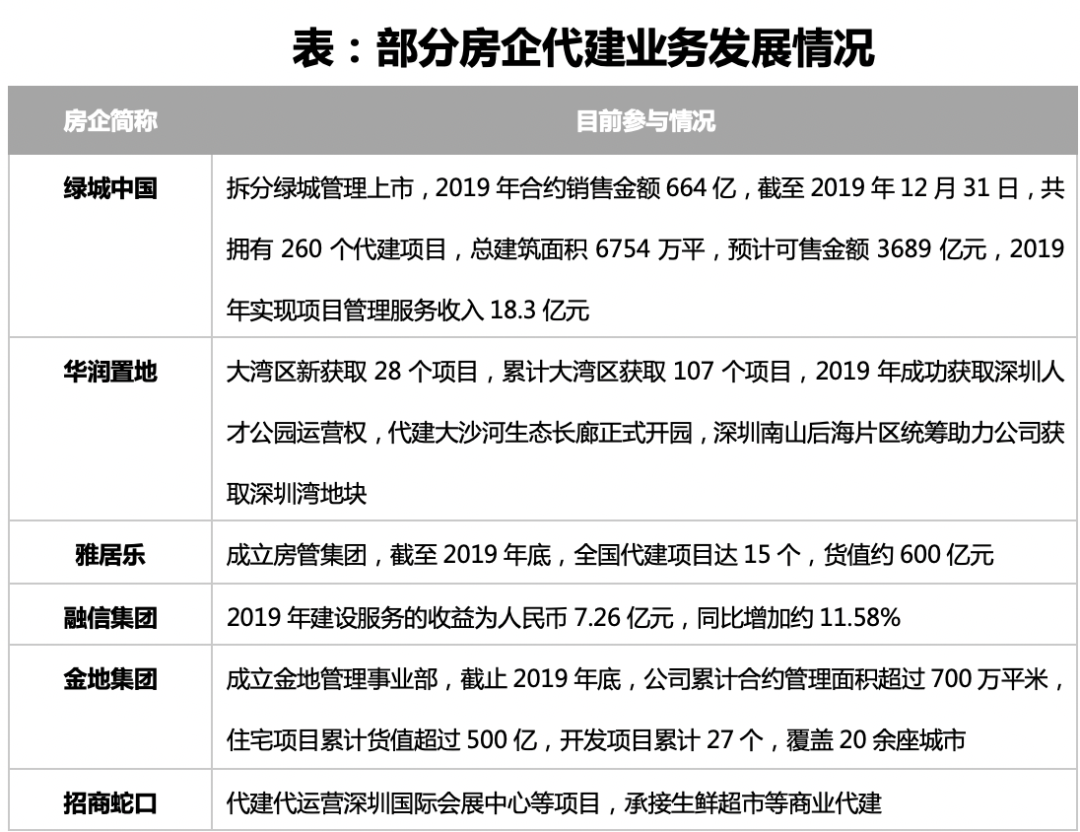

土地竞争加剧、部分地块对企业直接提出代建要求、政府旧改需求增长、保障房投资以及基建投资增加,在这样的背景下,代建行业的规模仍然有增长空间。万科、华润、绿城、金地、中南等企业纷纷试水代建业务,30强房企中年报披露涉足代建业务的达到11家。国企在政府代建方面力度比较大,例如华润、招商蛇口、绿地。私企之间分化比较明显,例如龙湖、金科等主要是代建了地块要求中的部分公园、学校等市政配套,而金地、雅居乐等则成立了专门的代建事业部。

代建具有高利润率的特征,能够提振企业销售规模。2019年国内代建第一股“绿城管理”赴港上市。截止至2019年9月30日,绿城管理实现营业收入15.13亿元,同比增长34.2%,综合毛利率为44.9%,净利率高达19.6%,明显高于房地产开发行业平均利润率水平。2019年绿城实现销售额2018亿元,其中代建贡献了664亿元的销售,占企业总销售额的比例为33%,截止至2019年底,绿城共拥有260个代建项目,总建筑面积6754万平,预计可售金额3689亿元。同时,代建业务一开始就具有高集约化特征,对招采、产品线、施工标准化体系要求极高。

▍房企多元化业务的应对策略

切换赛道,前路艰难,包括长租公寓、联合办公在内的多元化业务在价值再挖掘过程中会遇到很多问题。目前存在的一个问题是,业内不少人“把风口当成赛道”,大讲生态链,仅仅玩资本,而商业模式实际上还没有建立起来,商业闭环并未形成。应“彻底放弃依靠周期赋予的存量物业带来的资产升值惯性思维模式”,把握多元化入口方向,聚焦发展少数成长性业务。

房企在开拓多元化业务时,应该遵循:

1、转型必须遵循长尾效应,把握企业基因和产业基础;

2、夯实主业,合理管控投入和负债率;

3、收敛聚焦,做大做强单项业务形成规模效应;

4、建立可持续、可复制的商业模式是前提;

5、新老业务间需要平衡;

6、树立长期思维,做好不断试错、容错的心理预期和机制;

7、赛道转化,必须必确保管理能力和团队必须匹配新业务;

8、单点突破,着眼目前较为成熟模式扩大优势,砍掉瘦狗业务。

本报告采用了以下专家观点:

张永岳

上海易居房地产研究院院长、华东师范大学终身教授

2020年新冠疫情席卷全球,全球经济面临着巨大的挑战,而中国经济在全球格局中有可能率先恢复。在当前国内外经济形势扑朔迷离的背景下,中国房地产行业同时也面临着转型,销售规模见顶,行业利润率下降,过去依靠土地、人口、城市红利实现扩张的时光一去不返,行业正在从扩张式高增长进入到高质量转型发展阶段。房企在这样复杂的环境下,如何研判后续房地产市场走势,如何对传统业务进行升级,房企应该“专业化”还是“多元化”,如何拓展多元化业务,这些都将是房地产下一阶段企业发展的重要课题。一方面,企业应该审视自己是否具备多元化的基因和能力;另一方面,对于很多企业而言,专业化、精细化以及高质量的提升才是正道。

杨红旭

上海易居房地产研究院 副院长

从业务占比来看,去地产化还为时过早。核心业务与多元业务,这是所有的房企在地产下半场的过程当中,要活的更长久必须要做的两件事情。多元化布局不再是做和不做的选择,而是不断思考应该如何践行如何实施。

崔 霁

上海易居房地产研究院院长助理兼咨询中心总经理

行业现在已经进入到一个零和博弈的阶段。当房地产整体规模已经无法实现高速增长的时候,强者恒强,弱者退出的趋势将越来越强,我们将会进入一个大鱼吃小鱼,甚至大鱼吃大鱼的时代,总之房企整体数量逐步减少。这就需要企业不断把握趋势,磨炼内功,而无论专业化还是多元化的战略选择,要想清楚后面需要匹配的投入,因为做增量与做存量是两种不同的思维,做运营与做开发也是两种不同的打法,资本的春天不代表市场的春天,大多数多元业务估值高但盈利难是普遍现象。企业要审视能够承受多元业务多久不盈利,再决策是否要多元化拓展。

马彦文

上海易居房地产研究院中国房地产案例研究中心主任

受政策和预期影响,大多数赛道没有迎来长周期,房企多元化的热情正在递减。与此同时,房企扎堆抢风口,业务模式趋同化,早期试水者仍旧在盈利边缘挣扎。

当下,头部房企拥有巨额资本大步跨界,布局明后天战略;中小型房企凭借自身资源,进军上下游产业链成为第一选择。而规模房企高杠杆的发展惯性背后也存在着风险。房企应该如何破局?多元化是机会也是一道坎,做好做精才是本质。

严跃进

上海易居房地产研究院智库中心研究总监

疫情后,从中国楼市整体形势上看,当前正构建U形走势,但有陷入W形走势的风险。市场正在探底筑底,并在此基础上结构分化,某些城市在筑底反弹,而某些城市还将进一步探底。如何应对与破局,是摆在中国房地产企业面前的一道难题。短期来看,在房地产投资规模相对较大的省份中,市场拿地约束减少;库存压力成为房企需要重点关注的内容;从房地产政策来看,基调为9个字:房不炒,价平稳,量抬升。就目前来看,量偏低,且刺激后是否会反弹面临不确定性。万科养猪、恒大投资新能源汽车、碧桂园投资机器人,这背后的动因正是谋求业务多元化的战略转型。

丁文海

苏州国信集团总裁助理兼地产公司董事长

经济学有个名词叫做中等收入陷阱,中型房企也面临类似的陷阱。跨越这样的陷阱未必就晋升到头部房企,但掉入陷阱就一定退回到中等以下梯队。当前,中小型房企面临更为严峻的考验,稳健前行非常重要。中小型房企的发展之路,多元化不可避免。企业在维持生计的同时,更应积极探寻未来的发展方向。

数据来源:公开信息,CRIC

执笔人:

易居院中国房地产案例研究中心主任

马彦文

易居院院长助理兼咨询中心总经理 崔霁

易居院研究员 邓乔乔

易居研究院

来源:易居研究院

作者:易居研究院

重要提示:本文仅代表作者个人观点,并不代表乐居财经立场。 本文著作权,归乐居财经所有。未经允许,任何单位或个人不得在任何公开传播平台上使用本文内容;经允许进行转载或引用时,请注明来源。联系请发邮件至ljcj@leju.com,或点击【联系客服】