星瞰IPO | 储能黑马闯港股,60亿估值底气何在?

《星岛》见习记者 齐鑫 上海报道

成立仅6年,储能新星果下科技股份有限公司(下称“果下科技”)便向资本市场发起冲击,近日再次递表港交所,拟在香港主板上市,保荐人为光大证券国际。

其首次申请于10月28日因满六个月失效。而在失效前一日,公司已获得中国证监会的备案通知书,拟发行不超过181,294,050股境外上市普通股。通知书还显示,13名股东拟将所持合计349,918,940股境内未上市股份转为境外上市股份,并在港股市场全流通。

这家从江苏无锡冲出的储能系统集成商,由四位江南大学校友联合创办。在“碳中和”浪潮下,其营收在近三个年度猛增6倍有余,但这一数据背后,盈利能力、客户结构及行业竞争等多重挑战,也正等着投资者们审视。

增收不增利,毛利率“腰斩”

果下科技成立于2019年,是一家立足于平台技术,由人工智能驱动的可再生能源解决方案及产品供应商。根据灼识咨询,2024年,按全球户用储能系统出货量计算,公司位列全球第十大中国储能系统供应商。

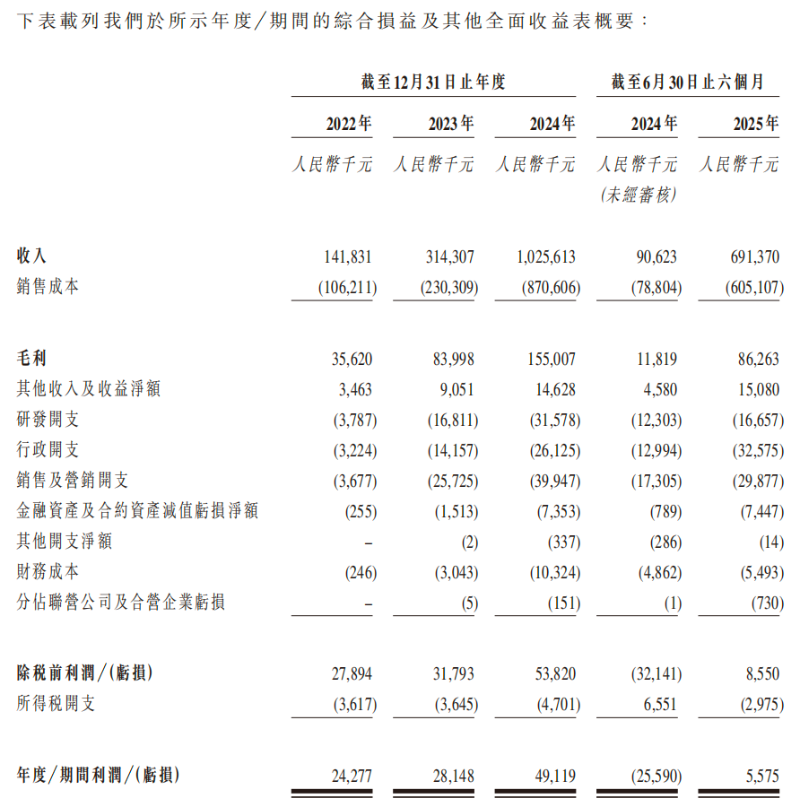

招股书显示,近几年,果下科技营收快速增长,从2022年的1.42亿元飙升至2024年的10.26亿元,增幅超过6倍。今年上半年,公司收入达到6.91亿元,不过,同期利润却不一样耀眼,仅有557.5万元。

虽然相比2024年上半年实现了扭亏为盈,但从整个报告期来看下滑明显。2022年-2024年,果下科技年度利润分别为2428万元、2813.30万元、4911.90万元,期间增幅分别为15.6%和74.7%。但若从净利率的角度看,2022年-2024年及2025年上半年,则分别为17.1%、9.0%、4.8%及0.8%。

▲果下科技招股书截图

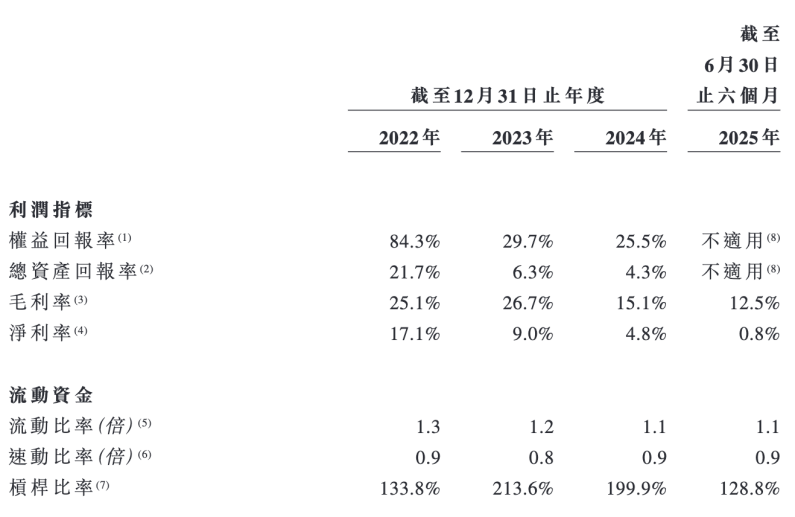

更令人吃惊的是其毛利率的变化:2022年-2024年及2025年上半年,果下科技毛利率从2022年的25.1%腰斩至今年上半年的12.5%。公司在招股书中将原因归结为“激烈的市场竞争对我们的平均售价造成压力,以及原材料价格波动(尤其是锂离子电池的价格变动)。”

▲果下科技招股书截图

公司阐释称,锂离子储能系统电池的全球价格从2022年的每瓦特小时0.13美元下降到2024年的每瓦特小时0.08美元,导致了成本和价格波动。

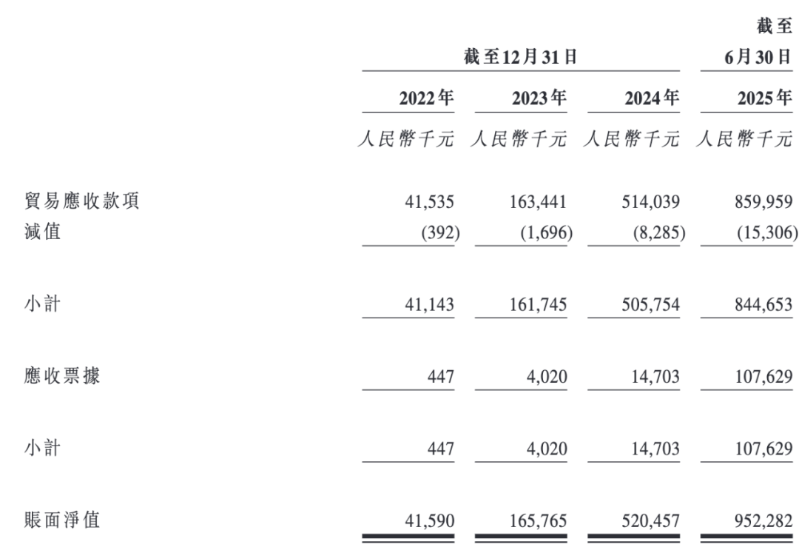

客户集中,应收账款激增

除了盈利问题,果下科技还深受客户集中度高和回款慢的困扰。2022年-2024年及2025年上半年,公司来自前五大客户的收入占比分别高达98.9%、84.5%、66.5%及77.7%,来自最大客户的收入占比分别为70.4%、30.9%、27.9%及41.7%。

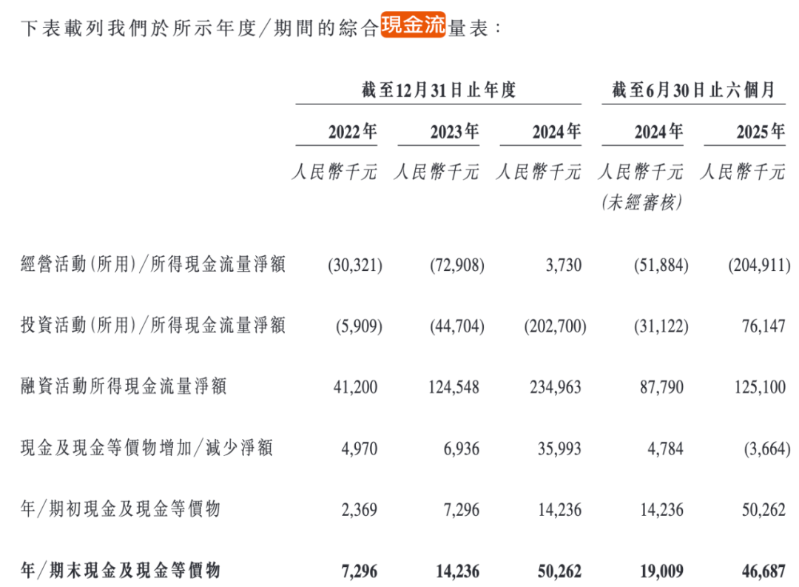

隐患则在于现金流。“倘任何主要客户延迟或拖欠付款或根本不付款,公司的现金流量及财务状况将受到不利影响。”公司在招股书中称。

事实上,公司经营活动现金流量净额已不乐观,2022年-2024年及2025年上半年,除了2024年为小幅正数373万元外,其余报告期均为负数,且从2022年的-3032万元扩大至今年上半年的-2.05亿元。

▲果下科技招股书截图

与之对应的,是同期公司的贸易应收款项及应收票据账面净值,从4159万元激增至9.52亿元,贸易应收款项周转天数从56.2天延长至178.9天。这意味着公司营收增长并未有效转化为现金收入,大部分仍停留在账面上,只是“纸面富贵”。

▲果下科技招股书截图

估值暴涨,引监管问询

相较于经营数据,更让市场敏感的是果下科技短期内堪称“离奇”的估值暴涨。

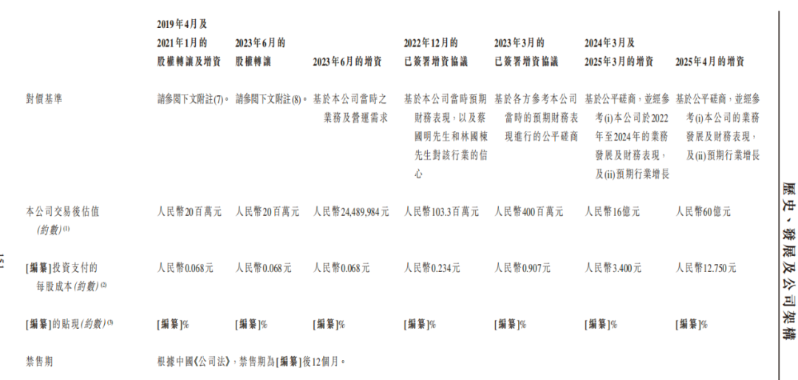

招股书显示,2023年3月,公司估值仅为4亿元。但到了2025年4月,其估值就已经飙升至60亿元,短短两年内增长了14倍。

具体来看,招股书显示,2023年3月,果下科技的估值尚在4亿元。随后,凯博鸿成入股,分别在2024年3月和2025年3月增资3000万元、7000万元,使得公司估值跃升至约16亿元。一个月后,深圳宁乾以3000万元的价格拿下果下科技0.5%的股权,进而使公司估值飙涨至60亿元。

▲果下科技招股书截图

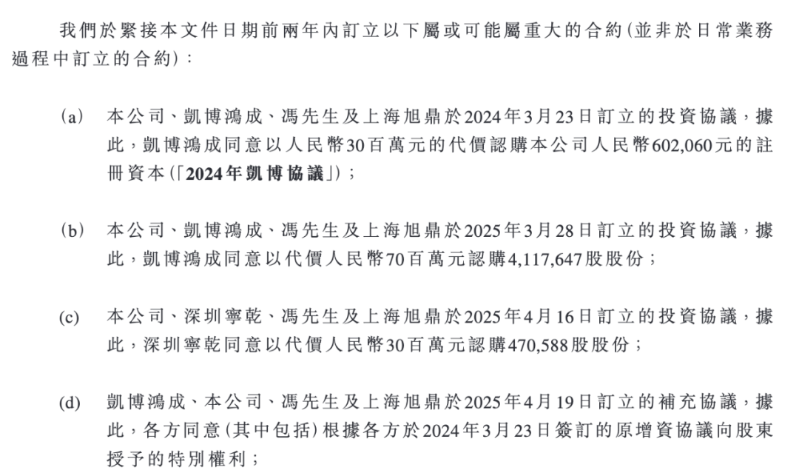

就在深圳宁乾入股的当月,果下科技首次递交了赴港上市申请。随着招股书的披露,凯博鸿成和深圳宁乾的入股动作,尤其是前者与果下科技之间的关系,很快引发了市场及监管的注意。

招股书显示,持有深圳宁乾69%股份的崔洪斌,在2021年的一场投资者会议上与果下科技实控人、董事长冯立正相识。“深圳宁乾已进行约十年的股权投资,且现时管理的基金规模约为人民币1亿元,投资于人工智能设备行业、新材料、光学及电子等行业。”

而凯博鸿成合伙人之一中创新航(03931.HK),则是公司截至2023年底的前五大供应商及五大客户之一,公司对中创新航销售的平均毛利率为19.3%。

▲果下科技招股书截图

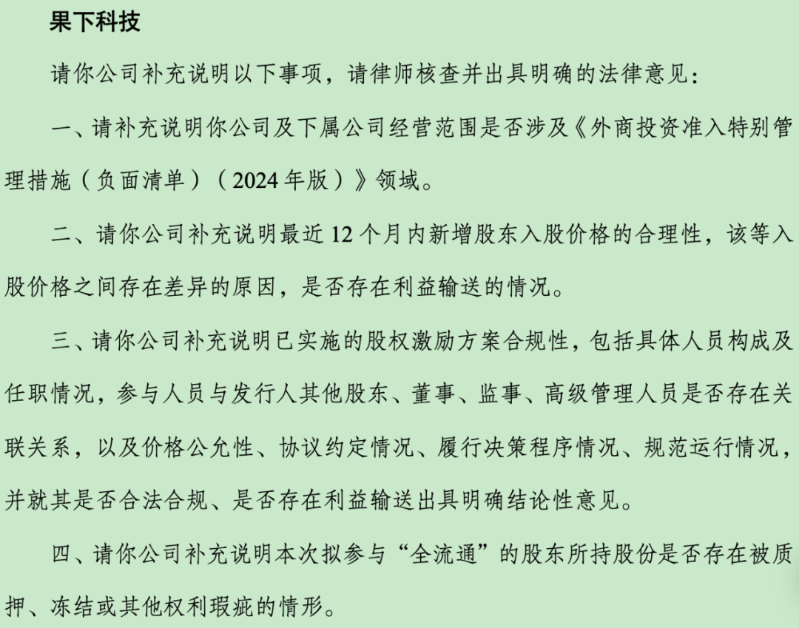

但监管层对这一系列异常颇有疑虑。今年7月,证监会明确要求果下科技补充说明最近12个月内新增股东入股价格的合理性,该等入股价格之间存在差异的原因,以及是否存在利益输送。

▲境外发行上市备案补充材料要求截图

那么,果下科技能得到监管和投资者的信任吗?

根据招股书,该公司此番IPO募资将主要用于研发、海外网络建设、产能扩张及补充营运资金。对于这家正踩在行业风口上的“独角兽”而言,上市雄心与招股书暴露出的重重风险已形成鲜明对比。

更多优质财经新闻请扫码关注“星岛财经”微信公众号获取

来源:星岛环球网

相关标签:

星岛环球网重要提示:本文仅代表作者个人观点,并不代表乐居财经立场。 本文著作权,归乐居财经所有。未经允许,任何单位或个人不得在任何公开传播平台上使用本文内容;经允许进行转载或引用时,请注明来源。联系请发邮件至ljcj@leju.com,或点击【联系客服】