荣耀五周年:面对资本市场,AI比手机更有想象空间

《星岛》见习记者 屈慧 广州报道

“第五年,是远征路上的一朵浪花。”11月17日,荣耀品牌独立五周年之际,新任CEO李健的这句话,既回望了荣耀脱离华为独立成长的五年征程,也暗示了其向 “AI终端生态公司”转型的全新挑战。

五年来,荣耀已然从依附华为的“太子”蜕变为独立作战的“猛将”,在手机市场独自沉浮,如今,冲刺IPO的荣耀正以AI为新叙事,在人事变革与战略转型中寻求破局,却也深陷转型阵痛。

品牌惯性消退,手机业务承压下滑

2020年11月,在美国制裁的重压下,华为被迫剥离荣耀,由深圳国资牵头、30 余家代理商及经销商组建的深圳市智信新信息技术有限公司接盘。

独立后的荣耀,延续了在华为体系内“年轻化 + 性价比”的核心定位,主力产品仍聚焦手机、平板、电脑等品类。为规避制裁并与华为切割,荣耀重构了开发平台与运作体系,以“新荣耀”姿态面向市场。

凭借在华为积累的技术与品牌惯性,荣耀独立后迅速复苏:2022年二季度,其国内市场份额攀升至19.5%,登顶行业第一。

然而,随着2023年下半年华为强势回归手机市场,荣耀依赖的华为技术“遗产”逐渐丧失差异化优势,高端产品竞争力陷入支撑不足的困境。

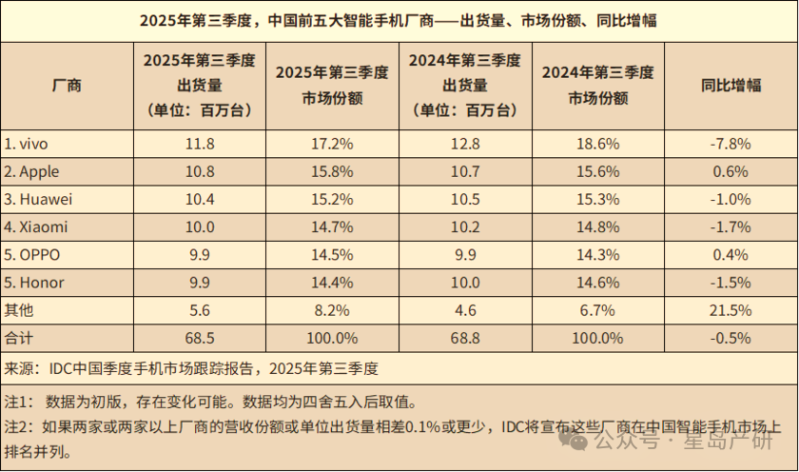

市场数据直观反映了这一颓势:IDC数据显示,2024年一季度荣耀仍以17.1%的份额稳居国内第一,但后续三个季度连续下滑,全年份额跌至14.9%(排名第四),同比下滑8.1%;2025年三季度份额进一步降至14.4%,排名滑落至第五,同比下滑1.5%,即将跌入“others队列”。

“血洗”管理层,冲刺IPO

第五个年头开启之际,一场关乎荣耀战略走向的人事变革席卷荣耀。

2025年1月,荣耀头号“操盘手”赵明宣布因个人原因辞去CEO职务,同期离职的还有中国区CMO姜海荣、中国区销售部部长郑树宝。

资料显示,赵明自2015年担任荣耀总裁,是带领品牌度过独立初期最艰难阶段的核心功臣,其离职时点颇具深意 ——2024年12月荣耀刚完成股份制改造,正准备开启IPO辅导,Pre-IPO轮估值达2000亿元。

2025年6月,荣耀于正式获得上市辅导备案,辅导机构为中信证券,计划在2026年一季度完成辅导,预计最快2026年实现上市。

接过掌舵权的李健是华为老将:2001年加入华为,2021年加入新荣耀,历任荣耀管理团队核心成员、副董事长、人力资源部总裁等职位。

李健上任后迅速启动战略重构,宣布荣耀将从传统手机制造商转型为“全球领先AI终端生态公司”。

对于资本市场而言,一个有AI加持的终端生态公司,显然比智能手机厂商更具有想象空间。

为匹配战略转型,荣耀推出了“雄鹰计划”,展开大刀阔斧的人事调整:38个中国区主管职位重新竞聘,超四成主要负责人受影响。同时一批90后年轻人被推至关键岗位,为AI转型注入创新力量。

转型阵痛,AI路道阻且长

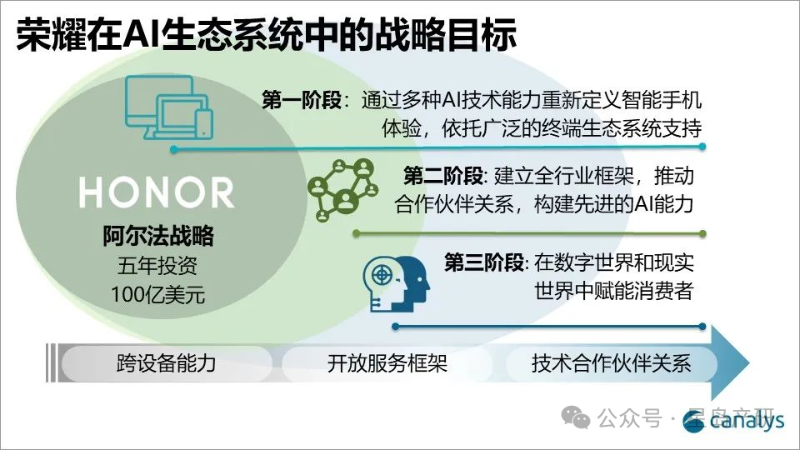

李健上任后提出聚焦AI的“阿尔法战略”,明确荣耀“AI智能体手机→AI产业生态→AGI文明”的三步发展路径,并承诺未来五年投入100亿美元,加速AI领域布局与创新。

根据荣耀10月23日发布的战略图景,荣耀推出了HONOR AI Connect平台,将语音、视觉等多模态交互能力及软硬件一体化模组整合其中,适配多样化算力需求,并向生态合作伙伴开放AI能力。荣耀产品线总裁方飞表示,品牌致力于成为生态体系的 “树干”:向下整合技术根基,向上支撑场景与服务。

市场机构Canalys分析指出,“阿尔法战略”强调生态系统和合作伙伴关系,意味荣耀将会与谷歌等AI全栈玩家不同,其侧重点通过智能终端生态系统赋能用户。

换言之,荣耀的AI战略更像是过去手机厂商们常提的“万物互联”概念的AI升级版。

但转型之路布满荆棘。过去五年,荣耀的核心精力集中在构建独立品牌、搭建供应链与渠道体系、重构技术平台等领域,而在手机之外的生态拓展与研发积累上显著落后于小米、华为、OPPO、vivo 等同行——这些竞争对手早已向汽车、IoT、AI等领域拓展。

如今在手机业务增长乏力的压力下,荣耀亟需通过AI生态破局,却面临“起步晚、积累薄”的现实短板。

市场反馈更直接暴露了转型困境:荣耀10月发布的旗舰产品Magic 8,以搭载智能体YOYO的“AI 手机”为核心营销卖点,但开售15天销量仅25万台,较上一代同期下滑三成。

归根到底,在目前的手机产品上,荣耀还未能探索出AI的革命性玩法以引起换机潮,这一问题在友商身上同样存在。苹果的Apple Intelligence、三星的Galaxy AI也因与普通AI语音助手体验差异不大、实用性不足,未能获得市场广泛认可。

值得关注的是,荣耀计划2026年推出真正意义上的“机器人手机”(Robot Phone),其核心创新在于搭载外延式云台相机,试图打破智能手机的功能与交互局限。

荣耀能否在IPO过程中拿出突破性的AI交互产品,这款造型怪异的产品能否成为荣耀探索AI手机的突破口?一切还是未知。

更多优质产业新闻请扫码关注“星岛产研”微信公众号获取

来源:星岛环球网

相关标签:

星岛环球网重要提示:本文仅代表作者个人观点,并不代表乐居财经立场。 本文著作权,归乐居财经所有。未经允许,任何单位或个人不得在任何公开传播平台上使用本文内容;经允许进行转载或引用时,请注明来源。联系请发邮件至ljcj@leju.com,或点击【联系客服】